- 2025.03.20

佐倉市の防災① 佐倉市で想定される地震規模と被害

◆想定される地震規模

佐倉市で想定される大地震とはどのようなものでしょうか。

佐倉市が作成、公表している「防災アセスメント調査報告書」では、「東京湾北部地震による佐倉市における地震動の強さは、震度5強から6弱の揺れで、市の半分程度が震度6弱の強い揺れに見舞われる結果となった」、としています。

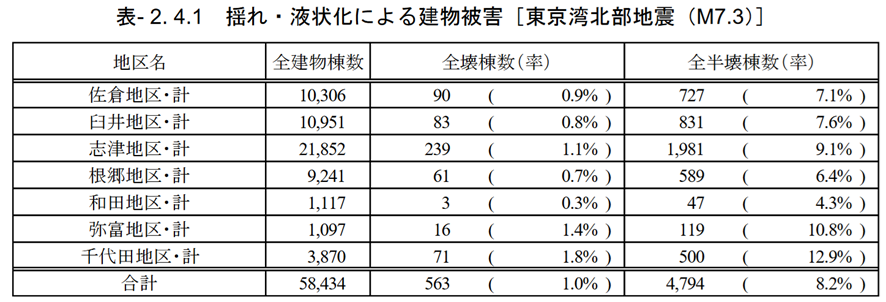

本報告書では、上記で想定された大震災の揺れ・液状化による佐倉市の建物被害の想定を、エリア毎に公表しています。

全建物の数に対して、全壊の建物数の合計は563棟、全半壊の数は4,794棟です。

仮設住宅などの入居の対象となるのは、罹災証明書で住宅が「半壊」以上となった住民などとされています。つまり、約五千棟に住む佐倉市民が、発災直後は指定避難所で、その後仮設住宅等での生活を余儀なくされる、という内容です。

◆能登半島を襲った地震と豪雨の教訓

2024年1月1日、能登地方の広い範囲で、震度6以上の大地震が発生しました。

同年2月29日、つまり能登半島地震発災から2ヶ月後の読売新聞には、以下のような内容の記事が掲載されていました。

- 発災から2ヶ月後、合計約20万人の被災市町村を調査

- 発災後2ヶ月で完成した応急仮設住宅は約300戸

- 応急仮設住宅入居申請者数は少なくとも8,000戸(差し引きで7,700戸の不足)

- 応急仮設住宅の入居を待って、避難所や親せき宅に身を寄せる人の数が1万9千人

能登半島を襲った大地震の後、地震の復旧もままならない状態の同年9月、上記調査地区とほぼ同じエリアが、いわゆる奥能登豪雨にさらされました。

この二つの災害による関連死亡者数は、2025年2月1日時点で合計514名とされています。なお、災害関連には認定されていないものの、例えば持病のあるご高齢者が、暖かい生活環境を失ったために風邪をこじらせて亡くなった、などのケースは、大災害と死因との因果関係を証明しづらいために、「関連死」と認められないケースも多くあります。そういった「グレーな事例」を含めれば、この災害により失われた人命の数は計り知れません。さらに、人と人とのつながりや財産などの喪失により、鬱や寝たきりになってしまった方の話も、多数のメディアで報道されました。

大災害の被災者になったとき、あなたが、もしくはあなたの親族が、そうならないという保証はどこにもありません。

◆首都圏に近い佐倉市は安心だ、という幻想

東京都心から近い佐倉市が、能登半島のように災害対応が遅れるはずがない、とおっしゃる方がいます。しかし、その見込みは楽観的すぎると私たち会派は考えます。例えば、1923年の関東大震災は、地震だけでなく、津波や火災も引き起こし、複合災害として多くの被害をもたらしました。大地震が東京を直撃した場合、日本の政治、行政、流通が麻痺します。

情報・流通網が完成した現代の日本で、「そうなったとき」という前例は一度もないのです。

能登半島地震等、近年発生した大災害を前提としたとき、来るべき災害にむけて佐倉市は何をしなければならないでしょうか。

備えなければならないことはたくさんあります。

今回の記事では、その中でも、①重要性が高く、②緊急性が高く、③佐倉市が著しく立ち遅れている、という点について考察します。

最近の投稿

- 佐倉ふるさと広場拡張計画を検証する:ドッグランとBBQ①

- ふるさと広場拡張と臼井田地区、角来地区、および周辺住民への影響

- 西志津多目的広場とは何か

- ふるさと広場の開発と県道64号で発生した二つの人身事故

- 佐倉ふるさと広場拡張計画に関する鯖缶さんの問への返答

カテゴリー

- 市議会議員は何をやっているのか?

- アゴラ他メディア掲載事例

- 一般質問・討論

- 委員会等

- 議案・提出議案

- 政権公約

- 動画コンテンツ

- 政策・提言等

- 選挙

- 市政報告会・イベント

- お知らせ・日常・メモ

- 書籍・書評

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年8月

- 2025年6月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年3月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年3月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月